通常,把Vickers 硬度值超过40GPa的材料称为超硬材料。目前主要有两类:一类是由B、C、N和O等轻元素组成的化合物,例如金刚石、立方氮化硼等;另一类是由过渡金属与B、C、N和O等轻元素组成的化合物。结合第一性原理计算,主要研究超硬材料内在的微观超硬机制与理论设计。

对于新型过渡金属化合物超硬材料,它超硬的微观机制明显不同于金刚石:(a)过渡金属化合物不可能形成纯共价键,而是共价键、离子键与金属键共存;(b) 过渡金属的成键轨道空间分布与占据具有多样性;(c) 过渡金属能形成结构各异、组份千差万别的化合物。这些因素导致过渡金属化合物的硬度机制变得复杂。因此,研究新型过渡金属化合物超硬材料的力学特性变化规律,探索其超硬微观机制,理论预测新的超硬结构相,不仅具有重要科学价值,而且具有重要现实意义。

(1)硼化钨(Tungsten Borides)

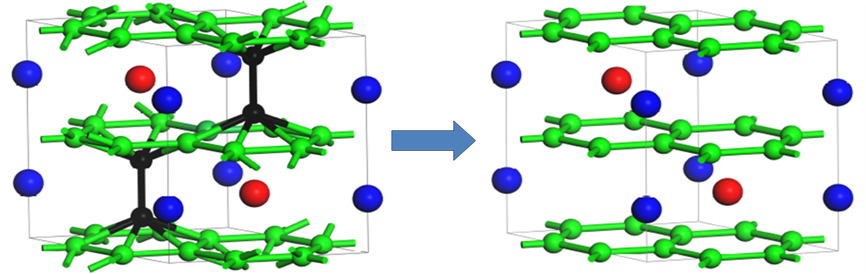

硼化钨具有高熔点、高硬度和化学稳定等综合性能,不仅是新兴的超硬材料,而且具有高韧性,是军事上重要的防弹材料。硼化钨有丰富相图,不同相的结构也是千变万化。50多年来,一直认为钨的最高硼化物是WB4,具有三维立体的硼原子网格结构。我们把第一性原理计算与热力学稳定性相结合,系统研究了碳化钨体系可能结构相的热力学稳定性和力学特性:

- 鉴别钨的最高硼化物应该是由二维平面硼原子构成的WB3,不是由三维立体硼原子网格的WB4。

- 发现在钨的硼化物体系中剪切模量随着它的形成能的降低而增加,揭示了力学特性密切关联于它们的热力学稳定性。

(2)碳化铬(Chromium Carbide)

CrN作为重要的涂层材料之一,在温度285K或压力1GPa左右时,它存在结构与磁序相变,这对其力学行为产生巨大影响。我们进行第一性原理计算研究,(1)发现CrN从立方顺磁相到正交反铁磁相转变时,力学特性出现反常:不可压缩性极大软化,剪切特性极大硬化。(2)提出了晶格扭曲和自旋自由度的相互作用模型。根据这个模型,揭示了这些反常力学行为的内在物理机制,这为设计高硬度和耐腐蚀涂层材料提供更加深入的理解和指导。

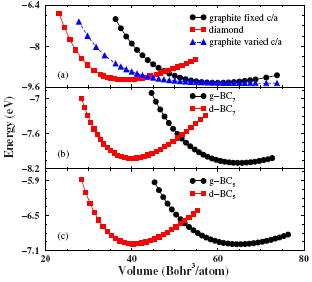

(3)类金刚石结构BC5(diamond like BC5)

金刚石是公认的自然界中最硬材料。由于它的热与化学稳定性差,不能用来高速切割铁和其它二价金属,限制了它的广泛应用。最近把B原子掺入金刚石,合成了类金刚石结构的BC5。我们通过第一性原理计算不仅证实了类金刚石结构BC5是不可压缩性超硬材料,而且揭示它呈现力学稳定性和金属导电特性,同时发现它的热稳定性比金刚石高500K以上。

(4)氮化铼的超刚性与金属性(Ultrastiffness and metallicity of rhenium nitrides)

考虑了自旋轨道耦合效应,研究了最近合成的氮化铼(Re3N和Re2N)的状态方程、力学特性和电子结构,计算结果显示Re3N和Re2N不仅是超刚度的硬材料,而且呈现力学稳定性和金属特性。此外,从晶体结构和电子结构方面定性地阐明了它们的力学行为。它们具有的良好金属性、超强刚度和极高硬度等综合特性可以使它们作为硬导体和切削工具。

小结:

超硬材料因具有高强度、高硬度、耐腐蚀和化学稳定等综合性能而广泛应用于许多领域。结合第一性原理计算,主要研究了典型的过渡金属化合物和碳基材料的结构特性、力学行为和电子结构,揭示了它们超硬特性的微观晶体结构与电子结构的内在机制,为合成新型超硬材料提供了理论基础。

代表论文:

- Y C Liang, W Q Zhang, et. al., Phys. Rev. B 80, 113401(2009)

- Y C Liang, W Q Zhang, et. al., Europhys. Lett. 87, 56003 (2009)

- Y C Liang, W Q Zhang, et. al., Solid State Commun. 150, 2045(2010)

- Y C Liang, W Q Zhang, et. al., J. Appl. Phys. 109, 053501(2011)

- Y C Liang, W Q Zhang, et. al., Phys. Rev. B 83, 220102(R) (2011)

沪公网安备 31010502006565号

沪公网安备 31010502006565号