医用镍钛合金因具备超弹性、形状记忆效应及良好生物相容性,广泛用于腔道支架治疗狭窄性疾病和腔道肿瘤。然而,其缺乏抗菌抑癌功能,植入后易引发感染或肿瘤复发,导致二次梗阻。为解决这一问题,本课题组以镍钛合金为基底,利用水热处理、离子注入等手段构建功能性涂层,赋予其选择性抗菌抑癌能力。通过系统研究表面结构与成分,探讨其对细胞与细菌的选择性作用机制,为提升植入体的安全性与疗效提供参考。

- 镍钛合金表面层状双氢氧化物功能性涂层构建

1.1镍钛合金表面原位LDH涂层制备工艺及生长机理探究

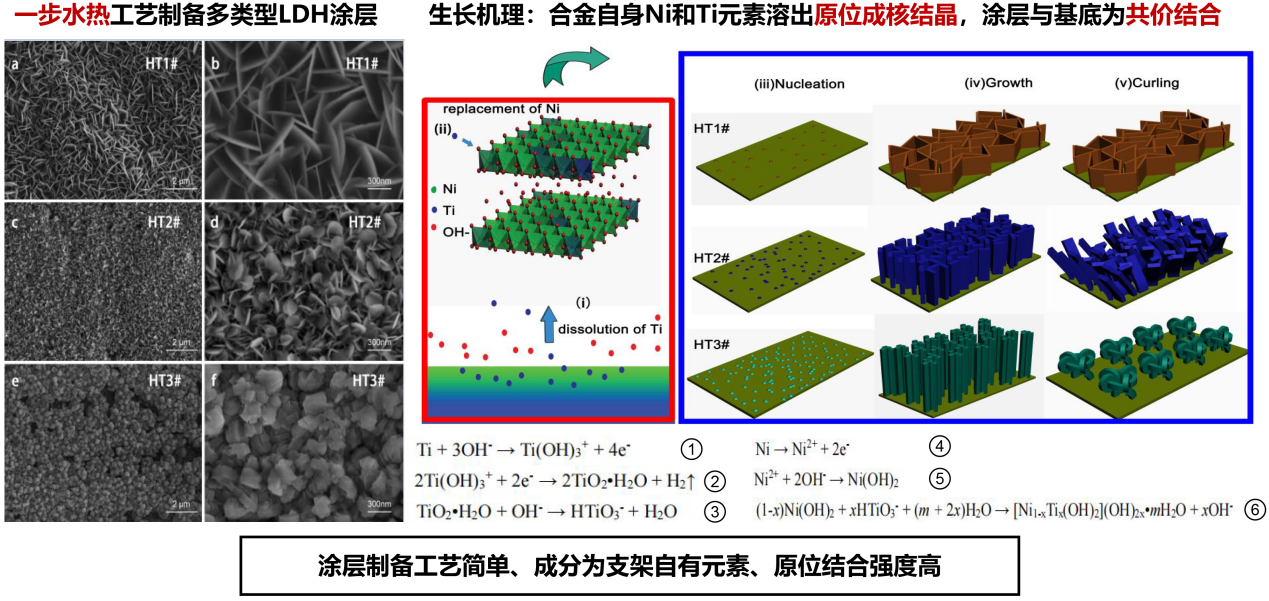

现有镍钛合金支架表面涂层制备多采用静电喷涂策略,制备的此类涂层与基底多为物理性结合,结合强度难以保证。本课题组开发一步水热原位涂层制备工艺,利用镍钛合金基体自身镍和钛元素,于镍钛合金表面均匀稳定生长LDH功能性涂层,此工艺无需额外引入其他元素。该涂层生长由基底元素溶出成核结晶所致,涂层与基底存在明显的化学键合,涂层结合强度显著增强(ACS Applied Materials & Interfaces 2015, 7, 15, 7843-7854)。

图1.镍钛合金表面原位LDH涂层形貌及生长机理。

1.2镍钛合金表面原位LDH涂层基本性能及其生物学效应研究

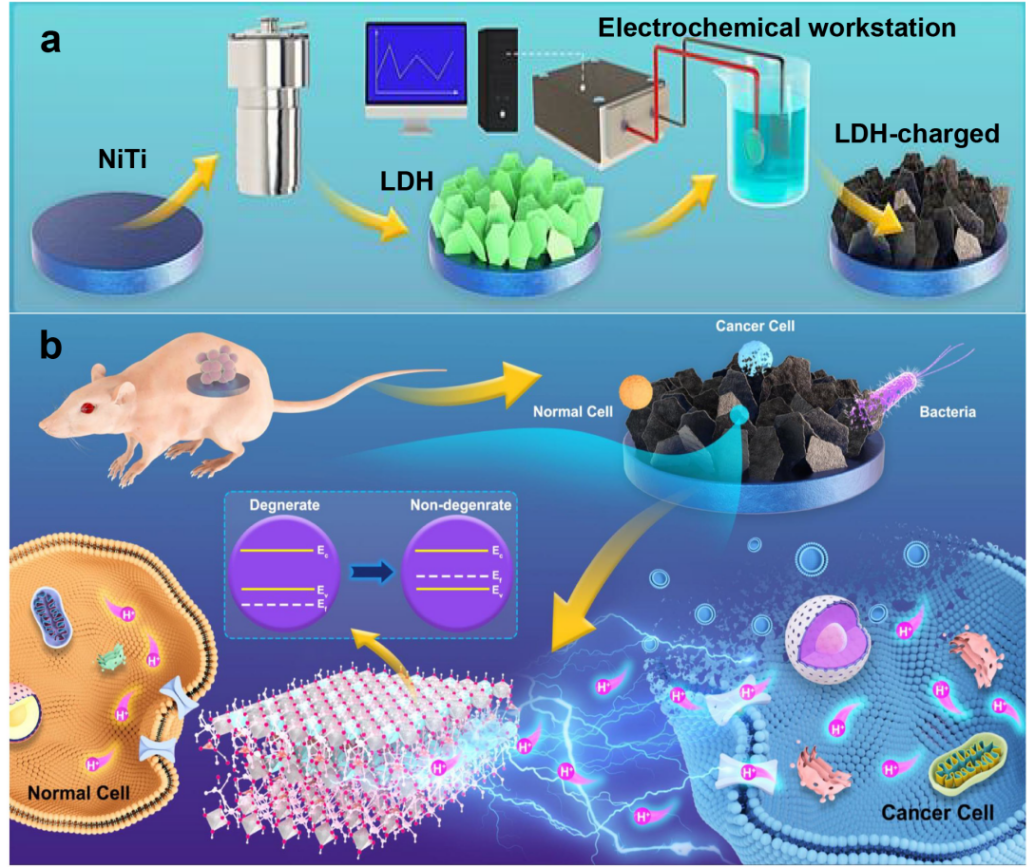

课题组研究表明,该LDH涂层具有良好的酸敏感性,可特异性响应肿瘤和细菌感染酸性微环境,对肿瘤组织和细菌产生高效杀伤,而对正常组织表现出较低的毒副作用(ACS Applied Materials & Interfaces 2015, 7, 15, 7843-7854)。该涂层还具有良好的热响应性,通过热处理调节LDH涂层比表面积增强涂层酸敏感性可实现涂层抑癌抗菌效果有效提高(ACS Biomaterials Science & Engineering 2024, 10, 4927-4937)。此外,该涂层还表现出优异的电化学敏感特性,对LDH涂层进行电化学充电处理产生富含正电荷的空穴,酸响应情况下对肿瘤组织实现特异性“放电电击”治疗(Bioactive Materials 2023, 20, 472-488)。

图2.镍钛合金表面充电LDH涂层制备流程(a)及“放电电击”抑癌抗菌机理(b)。

1.3镍钛合金表面原位LDH涂层载药策略及其生物学性能研究

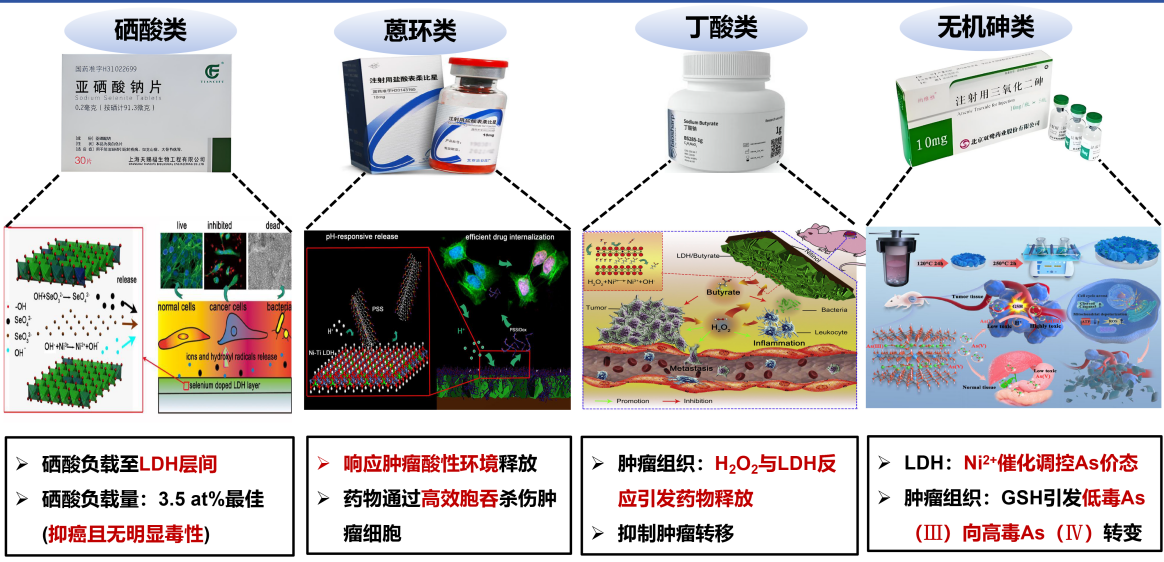

LDH可作为优异的药物载体,但LDH涂层传统“浸泡交换”工艺载药量较低和载药时间较长,本课题组提出“煅烧重构”载药策略,使得药物负载量提升60%,药物负载时间缩短90%(Rare Metals 2024, 43, 1207-1221)。进一步地,课题组系统研究了硒酸类、蒽环类、丁酸类和无机砷类四类化疗药物负载和生物学作用规律。硒酸药物被负载至LDH层间,且负载量在3.5at %时呈现较好的选择性抑癌作用(RSC Adv, 2015,5, 106848-106859);表面接枝DOX药物通过细胞胞吞作用进入细胞,胞吞易导致肿瘤细胞内药物浓度急剧升高,从而产生高效抗肿瘤效果(ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 37, 24491-24501)。负载丁酸根LDH涂层响应肿瘤微环境中的高浓度H2O2,药物产生瞬间突释高浓度定向作用于肿瘤细胞(Materials Today 2017, 20 (5), 238-257)。而载砷LDH涂层响应肿瘤微环境特有的酸性和高浓度GSH调控砷的价态实现差异化毒性治疗,使得肿瘤组织特异性蓄积高毒性三价砷,正常组织中仅存在少量低毒性五价砷,发挥砷介导的高效抗肿瘤作用(Small 2022, 18, 2202908)。

图3.镍钛合金表面原位LDH涂层负载硒酸类、蒽环类、丁酸类和无机砷类相关研究汇总。

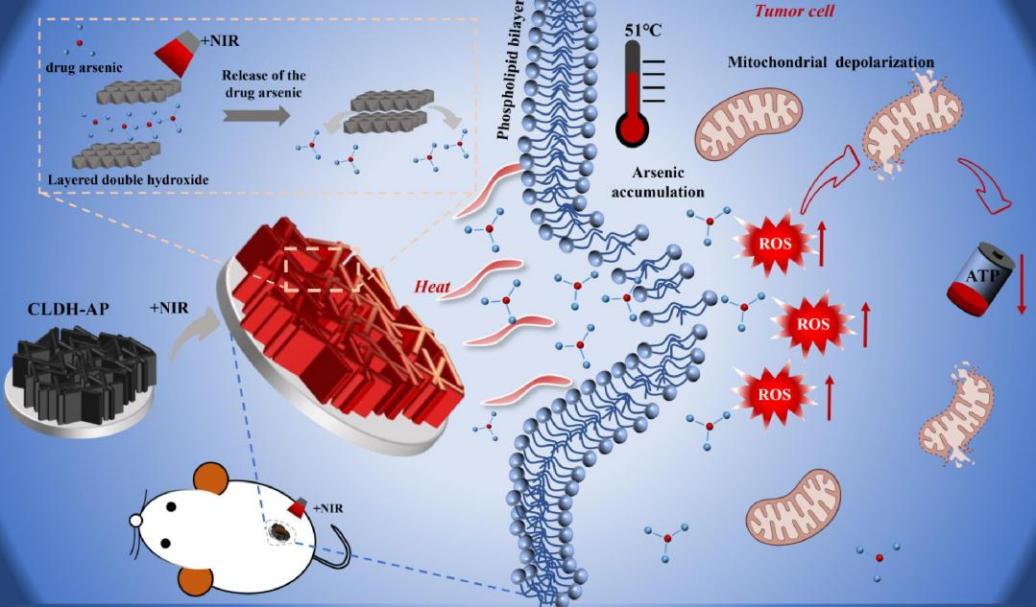

1.4镍钛合金表面原位LDH载药涂层智能控释药物研究

通过施加外场进行人为调控,可将药物的被动响应性释放转变为主动可控释放。课题组进一步选用无伤近红外光(NIR)作为响应外场,在LDH涂层表面修饰光响应材料,通过施加NIR升高温度调节LDH层间距多次实现层间药物主动控释,提高药物利用度。同时光热疗法产生的局部高温可进一步实现与药物化疗的协同高效治疗(Advanced Science 2018, 5, 1700782,Journal of Colloid And Interface Science 2024, 675, 857-869)。

图4.镍钛合金表面聚吡咯包覆载砷LDH涂层热疗协同化疗杀伤肿瘤组织作用示意图。

- 镍钛合金表面金属氮化物抗菌涂层构建

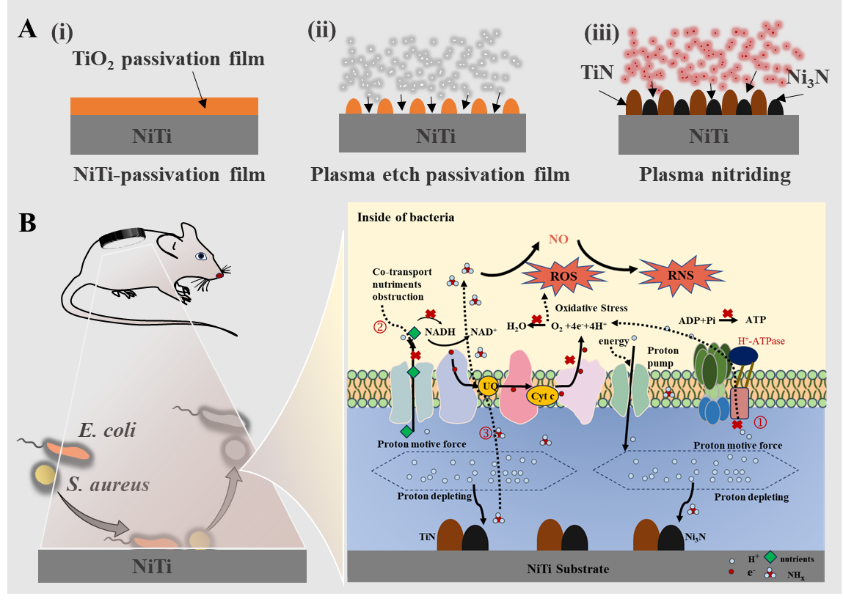

镍钛合金因其优异的生物力学性能被广泛用于心血管和骨科植入器械,但缺乏抗菌性。针对这一问题,课题组采用“两步离子注入法”在其表面原位构建Ni3N/TiN复合薄膜。Ni3N具备良好的质子吸附能力,可在细菌膜附近造成局部质子耗竭,阻断其呼吸链,诱导活性氧(ROS)积累。同时,Ni-N键在质子攻击下断裂产生NHx中间体,经细菌内ROS激发进一步转化为NO,协同诱导细菌死亡,实现无需外加药物的“选择性杀菌”。该涂层对哺乳动物细胞无毒,体现出良好的细胞相容性和精准抗菌效果(Chemical Engineering Journal, 2024, 490, 151566)。

图5. Ni3N/TiN薄膜制备原理示意图(A)和抗菌机制示意图(B)。

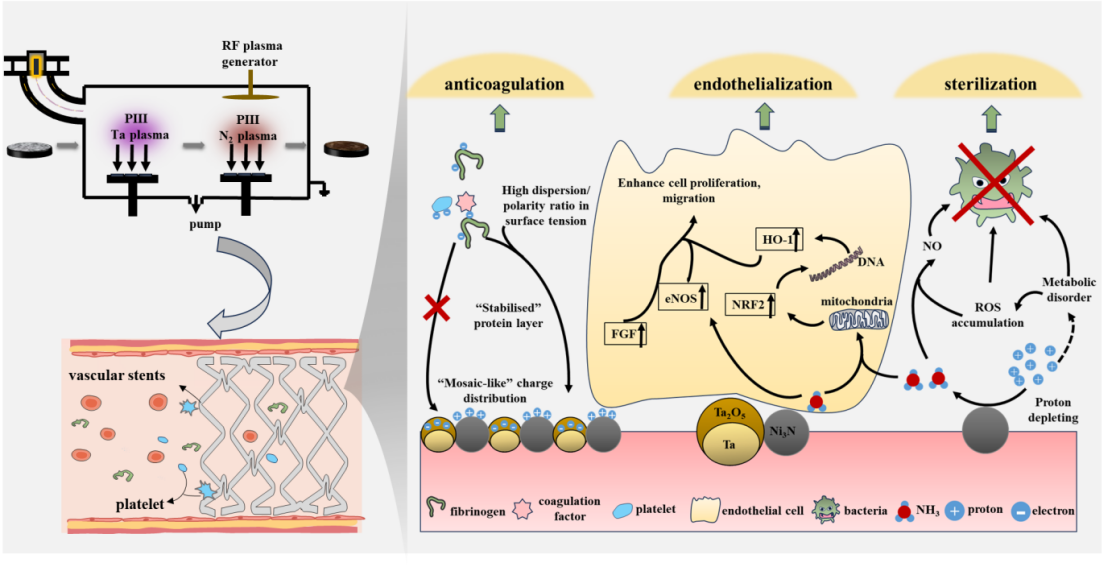

进一步地,通过顺序注入钽和氮离子,构建Ta/Ta2O5/Ni3N多功能涂层(图6)。Ta2O5(带负电)与Ni3N(带正电)形成“镶嵌式”电荷分布,可有效抑制血小板黏附,降低血栓风险;释放的NHx信号可激活内皮细胞eNOS和抗氧化通路(NRF2/HO-1),促进血管内皮修复;同时维持对细菌的ROS/NO协同杀伤作用。该涂层集抗凝、促血管化和抗菌于一体,为血管支架等经血植入器械提供了一种安全高效的表面改性策略(Chemical Engineering Journal, 2025, 507, 160730)。

图6.表面抗血栓形成和抗感染机制示意图。

沪公网安备 31010502006565号

沪公网安备 31010502006565号