2024年度中国科学院上海硅酸盐研究所“十大基础研究进展”评选结果揭晓。评选出“十大基础研究进展”10项、“十大基础研究进展(提名)”10项,“融合发展进展”2项。

十大基础研究进展评选是研究所落实中国科学院“基础研究十条”的一项重要举措,旨在引导提升原始创新能力,建立目标导向、问题导向的选题机制,深入推进使命驱动的建制化基础研究。

2024年度“十大基础研究进展”

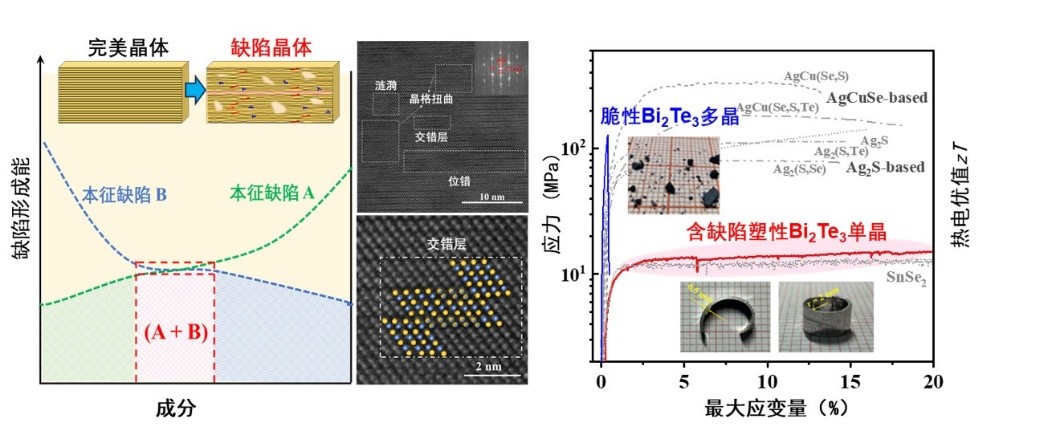

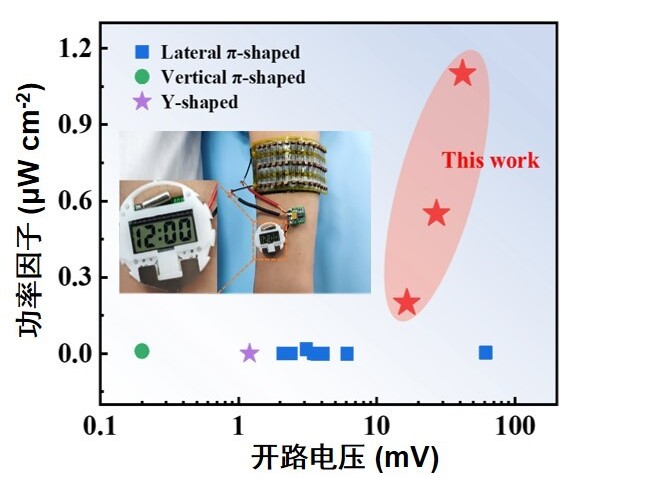

1.高性能热电材料与器件(史迅团队、独立PI张家伟、独立PI周钲洋,融合发展进展,国重前沿基础部)

提出脆性无机非金属材料塑化调控新策略,通过两类反位缺陷的互相转变引入高密度/多样化的微观结构,实现了经典脆性碲化铋材料的塑化,创制出性能优异的新型塑性无机热电材料、以及具有良好柔性和高输出性能的薄膜热电器件,引领了该学科方向,推动了热电技术的发展与应用拓展。

通过两类反位缺陷的互相转变实现脆性Bi2Te3塑化

(Science, 2024, 386, 1112)

兼具良好柔性和高功率密度的Y型结构热电器件

(Energy Environ. Sci., 2024, 17, 4968)

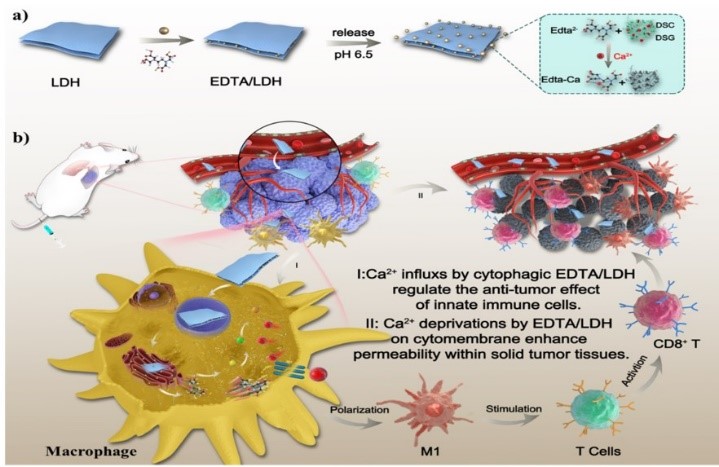

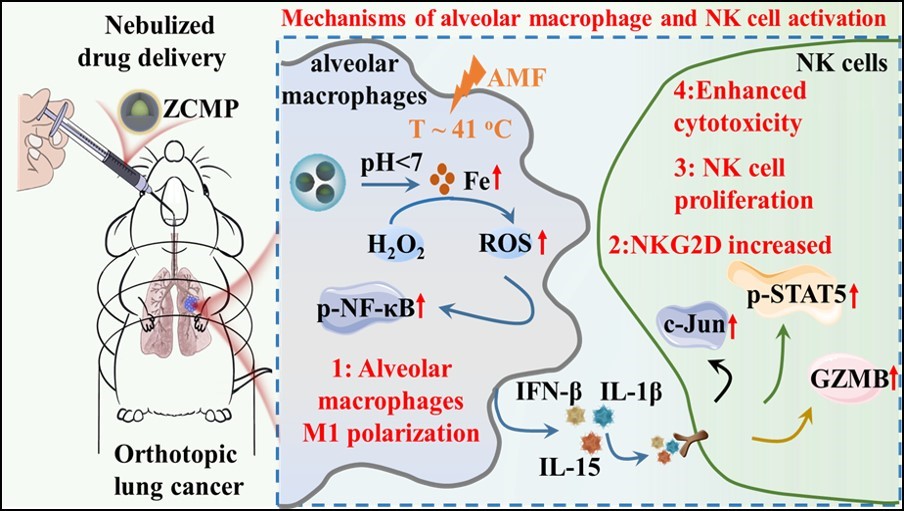

2.纳米催化医学(施剑林团队,国重前沿基础部)

提出钙离子剥夺新策略并创制LDH/EDTA新材料,突破当前肿瘤免疫治疗中免疫抑制微环境和浸润性差的瓶颈,大幅提升实体肿瘤免疫治疗响应率。该工作在现有的CAR-T方法之外,找到基于纳米材料的原创新方法,并取得优异治疗效果。

基于LAH/EDTA的字体肿瘤免疫治疗新策略

(Chem., 2024, 10, 1175-1195)

基于气雾给药的肺癌免疫治疗新策略

(Angew. Chem. Int. Ed., 2024, e202413127)

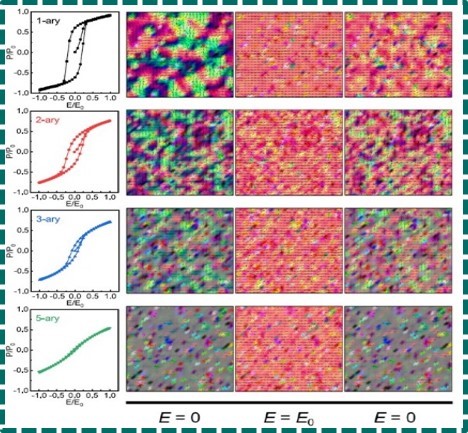

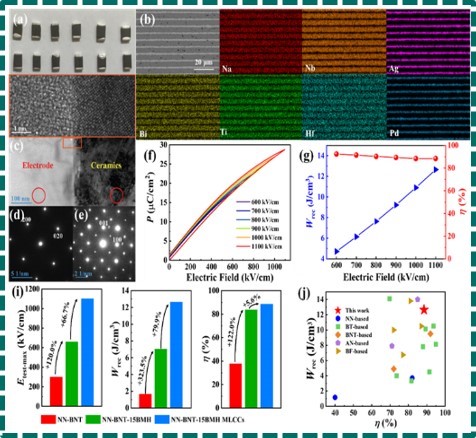

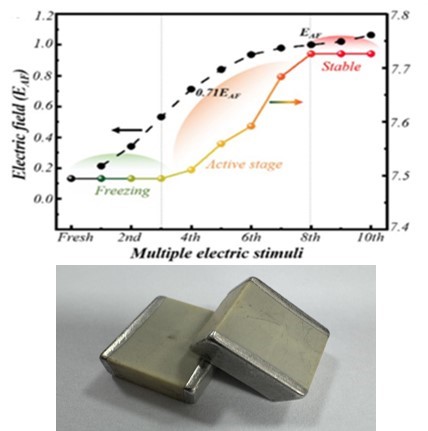

3.强外场下铁电极化响应机制及新型电容器材料(王根水团队、许钫钫团队,融合发展进展,功能材料中心、测试中心)

设计制备了储能密度达11.0 J/cm3的的高熵铁电陶瓷介质材料,铌酸钠基三元弛豫体系1210型MLCC获得了12.7 J/cm3的储能密度;阐明了不可逆的调制结构与电畴结构转变是极化增强电容的微观机制,发现了新型三倍周期亚铁电极化序构的应力诱导形成机理;强电场下铁电极化响应机制的揭示引领了新型电容器介质材料的发展,有望发展新型高容高可靠MLCC元器件。

高熵铁电陶瓷介质材料

(Nat. Commun., 2024, 15, 9293)

铌酸钠(NN)基MLCC

(Adv. Energy Mater., 2024, 14, 2304291)

反铁电极化增强微观机理

(Nat. Commun., 2024, 15, 5232)

高介反铁电MLCC获突破

(Nat. Commun., 2024, 15, 3438)

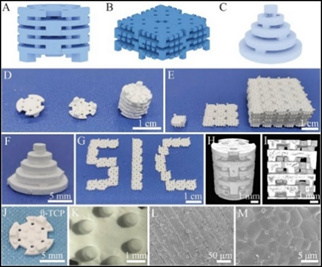

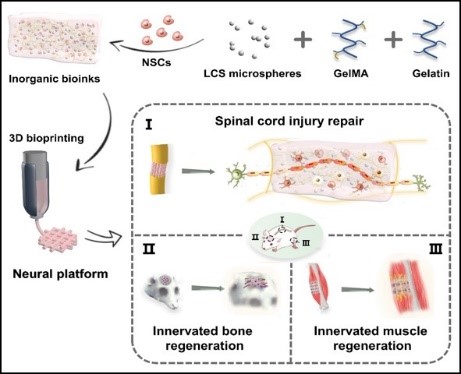

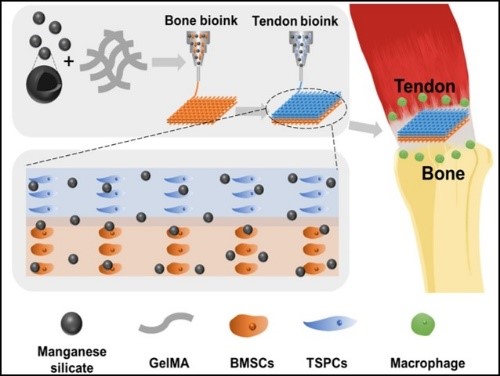

4.无机生物材料调控多细胞及复杂组织再生的基础科学问题(吴成铁团队,生物中心)

围绕“无机生物材料如何诱导多细胞促进复杂组织再生修复”关键科学问题,提出3D打印可组装/拆卸的模块化多细胞支架、生物打印生物陶瓷/神经干细胞构建体、硅酸锰免疫多细胞支架等新策略和新方法,揭示无机生物材料调控多细胞行为促进骨-软骨、骨-肌腱、脊髓、肌肉等多种复杂组织再生的作用机制,引领无机生物材料研究

新发展方向。

可组装/拆卸的模块化多细胞组织工程支架

(Adv. Mater., 2024, 36, 2308126)

生物陶瓷/神经干细胞构建体

(Natl. Sci. Rev., 2024, 11, nwae035)

硅酸锰免疫多细胞支架

(Sci. Adv., 2024, 10, eadk6610)

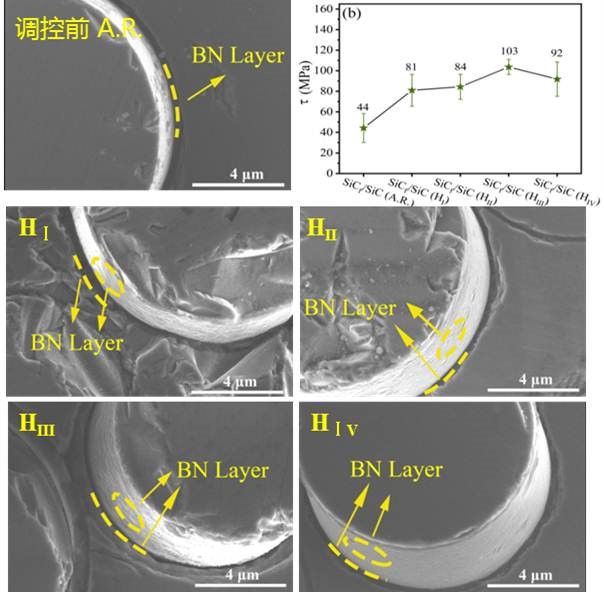

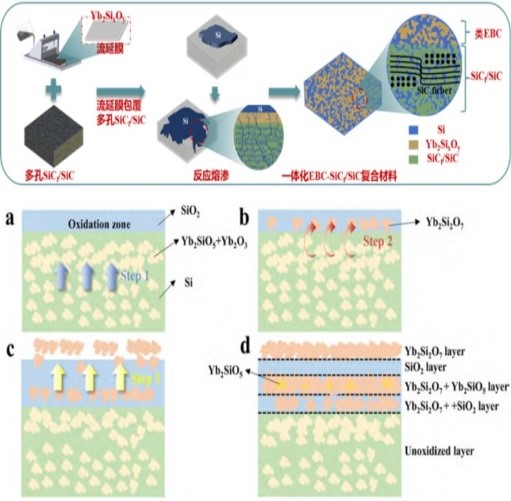

5.高性能SiC/SiC复合材料的设计研究与应用(董绍明团队,结构陶瓷中心)

提出了SiC/SiC复合材料界面结合强度和界面脱粘方式调控策略,建立了稀土元素修饰保护层的热扩散渗构筑新方法,发现了稀土离子和Si4+互扩散形成稀土硅酸盐及其促进玻璃相结晶降低氧扩散速率的保护机制。为提升陶瓷基复合材料的抗氧化性、应用可靠性和延长服

役寿命提供设计思路。

界面调控对界面结合强度和纤维脱粘方式的影响

(J. Eur. Ceram. Soc., 2024, 44 , 795-801)

稀土硅酸盐保护层形成机制示意图

(J. Eur. Ceram. Soc., 2024, 44, 5917-5924)

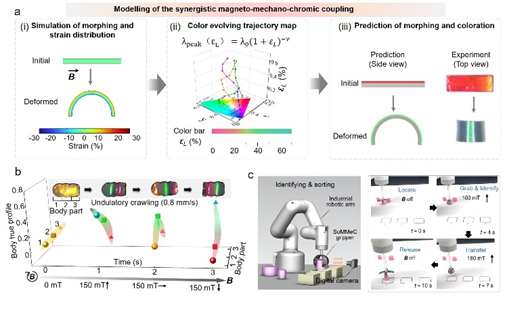

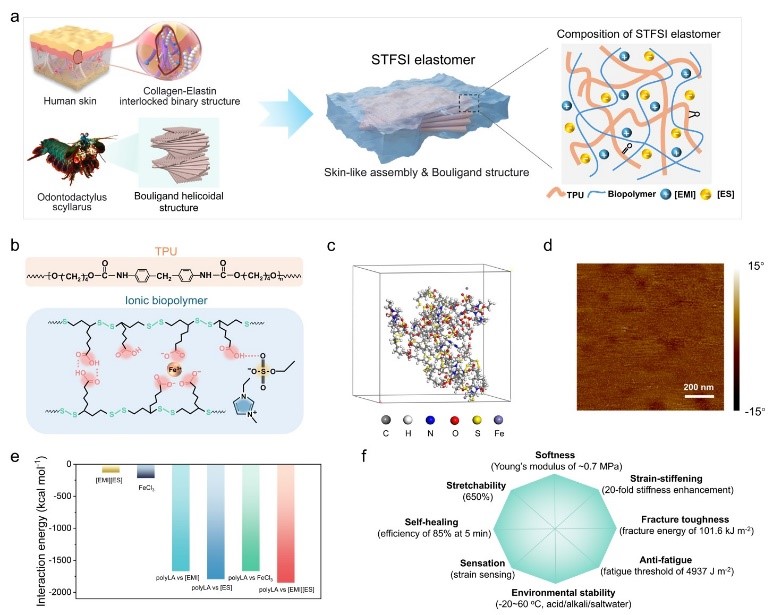

6.健康监测与环境治疗关键材料(孙静团队,国重前沿基础部)

提出仿变色龙环境适应性变形变色机制,建立磁-力-色多物理场耦合调控模型,开发了显色动态可调机器人,实现感知可视化机器人智能操控方式;首次实现对皮肤二元结构-布力冈拓扑结构的融合仿生,探明异质多层级结构的应力传递规律与抗裂纹扩展机制,合成柔

软、耐疲劳、可自愈离子弹性体,应用于极端环境结构健康监测。

仿变色龙磁-力-色耦合调控机制与智能机器人操控应用

(Adv. Mater., 2024, 2406714)

仿人体皮肤多级结构的耐极端环境离子弹性体

(Angew. Chem. Int. Ed., 2024, 63(43), e202411418)

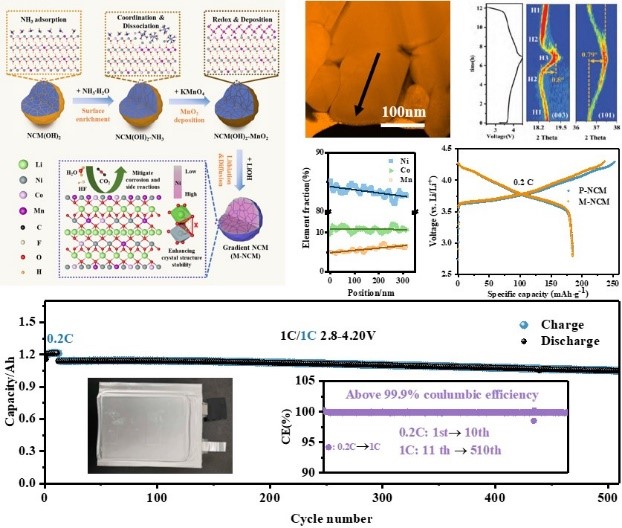

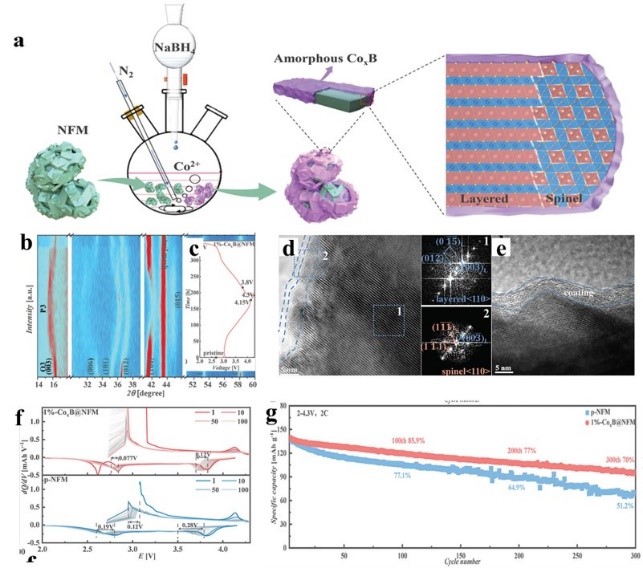

7.可逆电池电极材料与界面技术(温兆银团队,能源材料中心)

提出利用配位溶解协同氧化还原反应的同步调控策略,突破了单一氧化还原反应法的局限,形成的表面梯度层显著提升了高镍三元正极的循环稳定性;进一步提出在表面原位构建CoxB结合预设尖晶石的双功能包覆层新方法,成功抑制氧损失与混排效应以及界面副反应,为高比能、长寿命锂/钠电池的应用奠定了基础

。

具有表面梯度层的高稳定高镍三元正极及电化学性能

(Adv. Mater., 2024, 36, 2401052)

原位构建双功能包覆层的NFM正极及电化学性能

(Adv. Energy Mater., 2024, 14, 2303773)

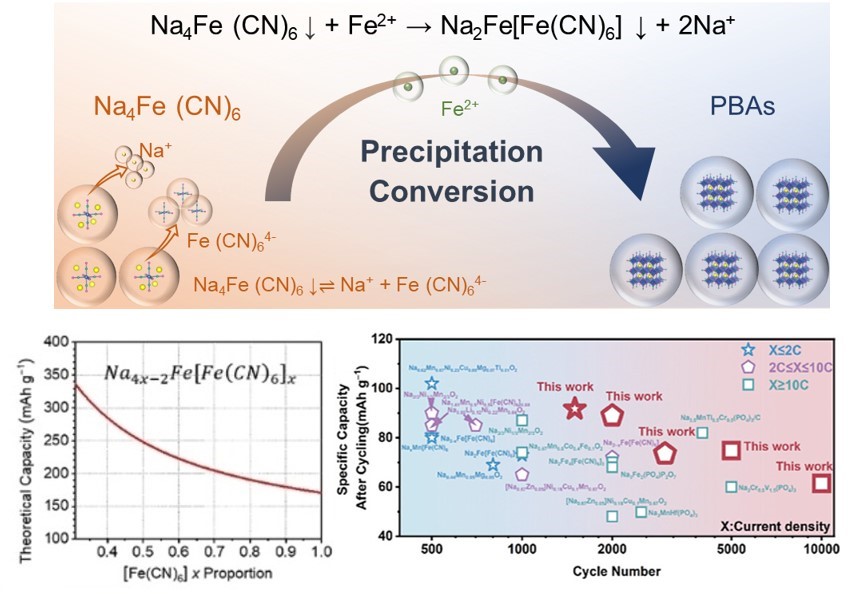

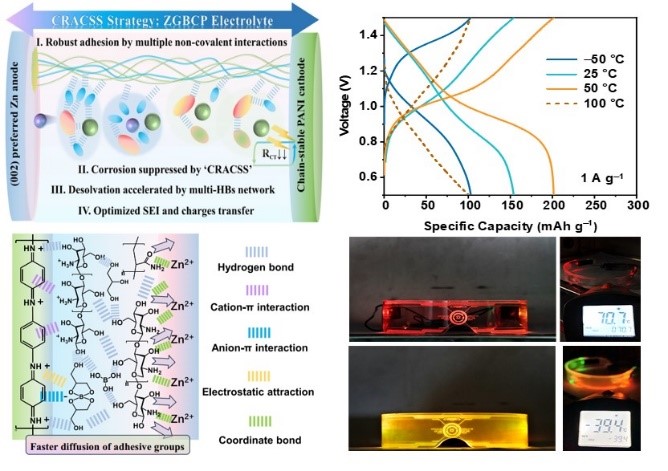

8.长寿命宽温域新型钠锌电池体系探索与应用(刘宇团队,能源材料中心)

聚焦新型钠锌电池体系,围绕长寿命宽温域应用关键科学问题,揭示普鲁士系材料铁氰根空位净电子填充新机制,设计零相变固溶储钠机制等,研制了系列高比能、长寿命的钠离子储能材料;通过抑制阴离子的水解、实现阴/阳离子溶剂化结构的协同重构,开发出一类具有高电导率、高离子迁移数的宽温域(−50 ~ +100 °C)水系电解质新材料。有力推动钠锌电池新体系的应用拓展。

铁氰根空位净电子填充新机制与沉淀转化法调控空位含量示意图(Angew. Chem. Int. Ed., 2024, 63, e202400214)

固溶反应储钠新机制实现超长寿命的零钴/镍普鲁士蓝类似物正极(Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2406089)

阴阳离子溶剂化结构的重构机理与组装的宽温域锌基储能电池在不同温度下的充放电曲线和应用展示

(Nat. Commun., 2024, 15, 6249)

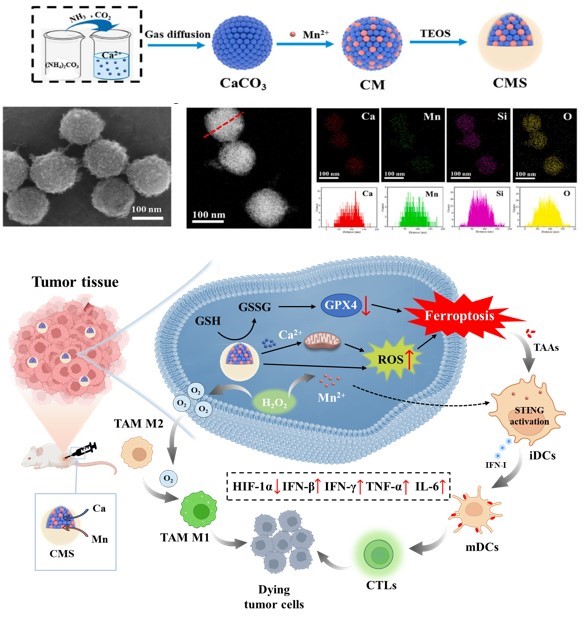

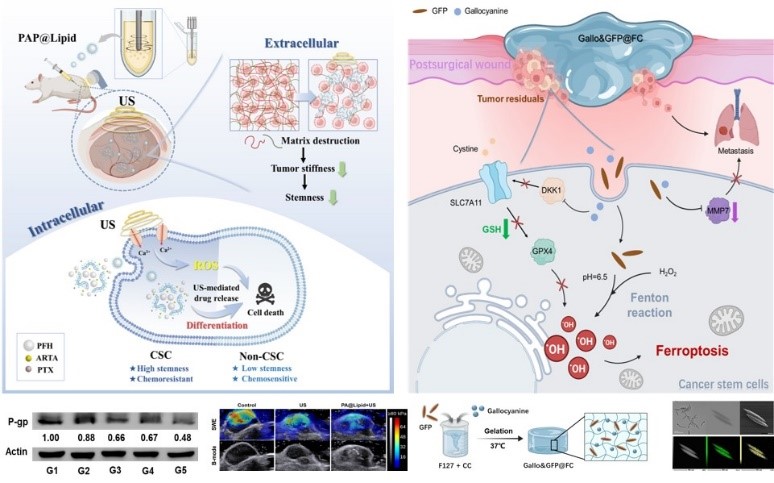

9.智能响应功能纳米材料设计及其强化癌症高效治疗的策略与机制(陈航榕团队,国重前沿基础部)

通过兼具免疫佐剂等功能的纳米生物材料创新设计,发展内外源智能响应肿瘤微环境,破坏胞内离子/氧化还原稳态、调控乳酸代谢、抑制肿瘤干性等新策略,逆转肿瘤免疫抑制,强化癌症精准治疗,为低免疫原性、耐药、易复发转移等癌症临床难题提供新思路和关键材料支撑。

设计免疫佐剂功能纳米新材料,唤醒先天免疫

(Bioact. Mater., 2024, 3, 483-496)

降低肿瘤干性,增敏化疗与铁死亡新策略,有效抑制肿瘤耐药与复发转移

(Nano Lett., 2024, 24, 8179-8188; Nano Today, 2024, 55, 102207)

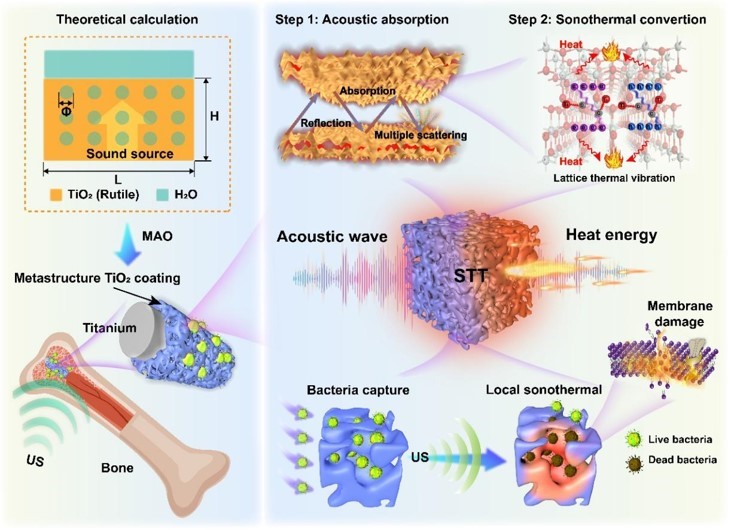

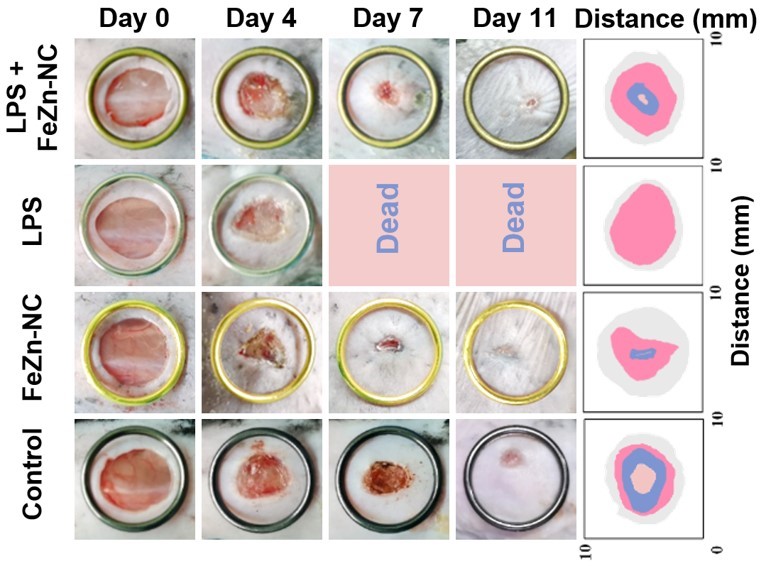

10.基于电子转移效应及超结构表面构建促进组织修复(刘宣勇团队,生物中心)

设计了声学超结构钛表面,基于超结构的声热声动力协同效应用于钛植入体的感染治疗和骨修复应用;提出了基于“缺电子效应”构建FeZn-NC双金属原子纳米酶以高效清除ROS,用于急性炎症创面治疗。

超结构涂层构建及其声热转换抗菌和促成骨

(Adv. Funct. Mater., 2024, 2316093)

FeZn-NC双金属原子纳米酶促进急性炎症创面愈合

(Adv. Funct. Mater., 2024, 2411202)

2024年度“十大基础研究进展(提名)”

|

进展名称 |

完成课题组 |

|

大容量氟化物和氟离子电池 |

轻金属基电池体系和材料(李驰麟团队) |

|

高性能长寿命电化学能源器件设计与构筑 |

先进材料与新能源应用(毕辉团队) |

|

宽波段高效率智能光热调控 |

光热调控智能材料(曹逊团队) |

|

局域结构设计实现高效率、高功率中红外激光输出新突破 |

激光与光学晶体(苏良碧团队) |

|

智能科学家系统开发与应用 |

计算电化学与材料设计(刘建军团队) |

|

固态电池关键材料和界面技术研究 |

电化学储能材料与器件(张涛团队) |

|

高功率固体激光用光功能透明陶瓷材料 |

透明与光功能陶瓷(李江团队) |

|

金属卤化物晶体的限域闪烁发光机理及性能调控 |

卤化物闪烁晶体(吴云涛团队) |

|

低轨及深空探测航天器特种功能涂层与材料 |

热控涂层(宋力昕团队) |

|

镁铝尖晶石透明陶瓷显微结构与性能调控 |

氧化物透明陶瓷(王士维团队) |

2024年度“融合发展进展”

|

进展名称 |

完成课题组 |

|

高性能热电材料与器件 |

热电转换材料与器件(史迅团队)、独立PI张家伟、独立PI周钲洋 |

|

强外场下铁电极化响应机制及新型电容器材料 |

铁电陶瓷材料与器件(王根水团队)、材料透射电镜显微结构表征(许钫钫团队) |

当前位置:

当前位置: