光致伸缩效应是材料在光照下产生非热形变的现象,能够将光能直接转化为机械能,在光机电领域具有重要应用前景。目前研究人员已在半导体、铁电材料、液晶高分子及杂化钙钛矿等多种体系中观察到该效应,但不同材料的机理和性能差异显著。迄今为止,多数无机固体材料的光致伸缩强度普遍低于0.01%,相较铁电材料的电致应变(>0.1%)存在数量级差距,难以满足实际应用需求。开发高性能无机光致伸缩材料,成为该领域长期以来的核心挑战。在前期研究中,中国科学院上海硅酸盐研究所易志国研究员团队首次在钒酸铅(Pb3V2O8)陶瓷中发现光诱导相结构演变的现象,并伴随着高达0.4%的显著光致伸缩响应,性能媲美压电材料的逆压电效应(Matter 2023, https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.09.028)。但是,在Pb3V2O8陶瓷中实现光致相变需要极大的光强,导致光致伸缩效率较低,同时,样品的光热效应也非常显著,辐照区域温度高达60 ℃以上,进而导致光致相变和光致伸缩现象的机理分析更为复杂,也不利于光致伸缩器件的开发设计。

近日,上海硅酸盐所易志国研究员与中国科学院半导体研究所骆军委研究员合作团队在Pb3V2O8陶瓷光致伸缩研究方面取得新进展。团队通过磷(P)掺杂调控Pb3V2O8陶瓷的相变温度,在室温附近构建多晶型相界(PPB),降低光致相变光强阈值,成功实现了超过0.3%的光致伸缩强度和高达10⁻¹⁰ m³/W的光致伸缩效率。即使光强降低至200 mW/cm²,材料仍能输出高于0.1%的应变,与铁电材料的电致应变强度相当。这一成果不仅突破了传统光致伸缩材料的性能瓶颈,还大幅降低了对高光强的依赖,减少了光热效应带来的负面影响,为实际应用铺平了道路。

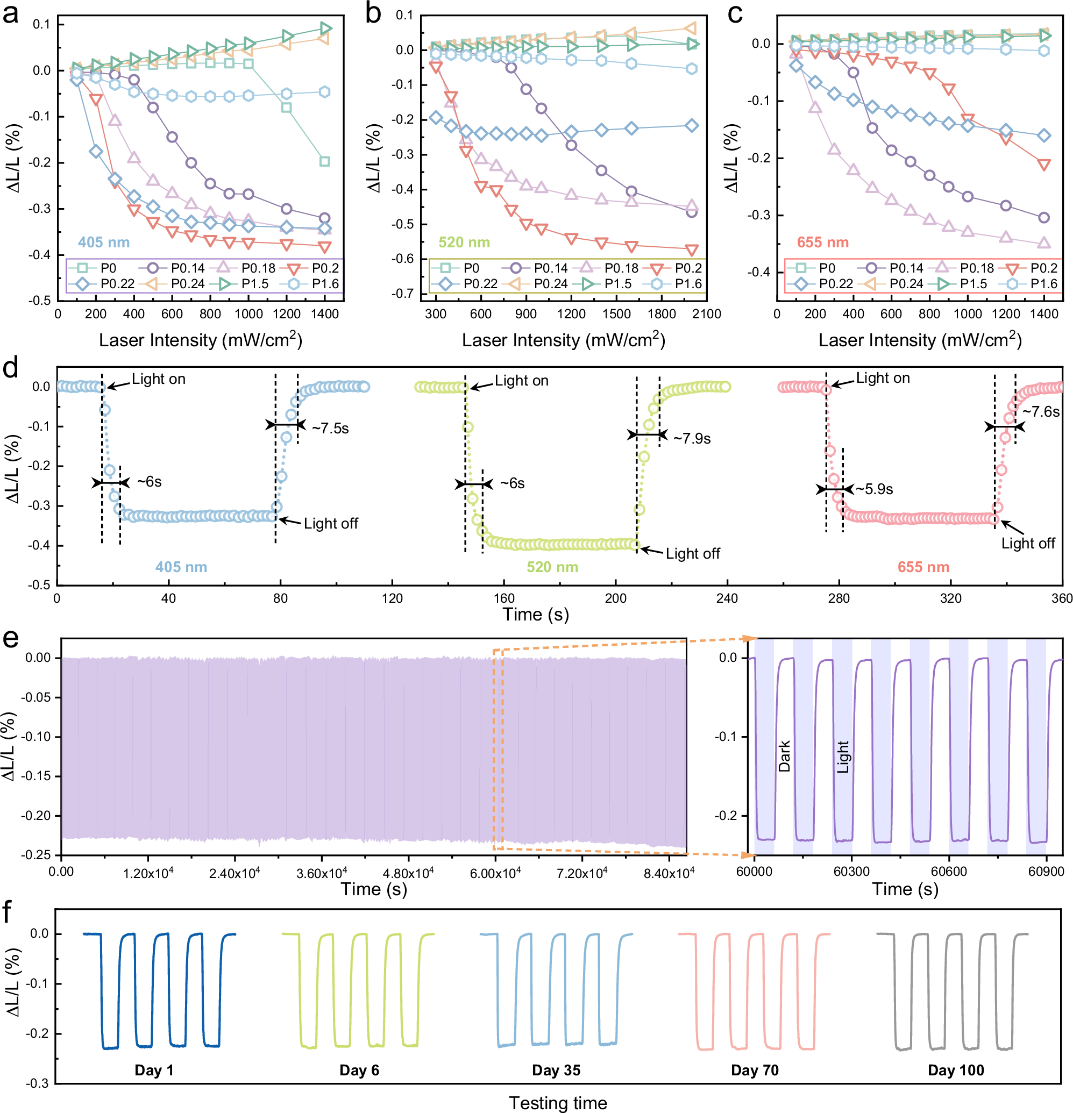

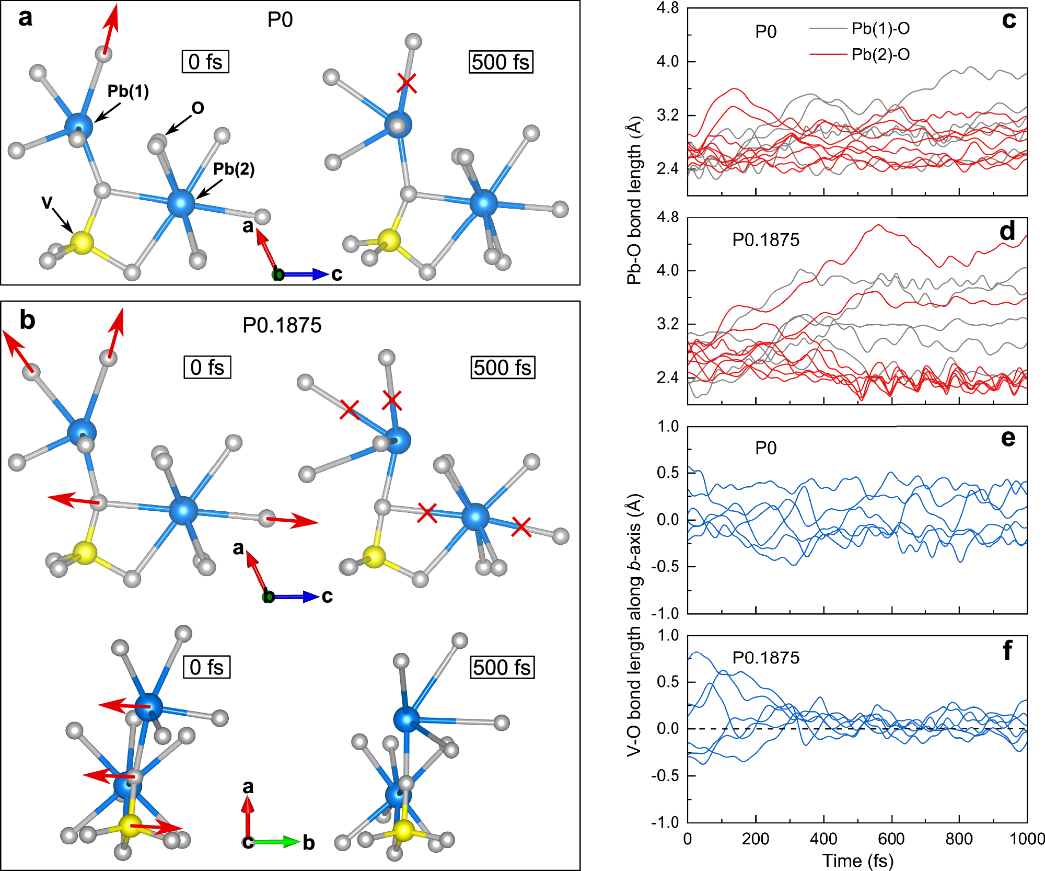

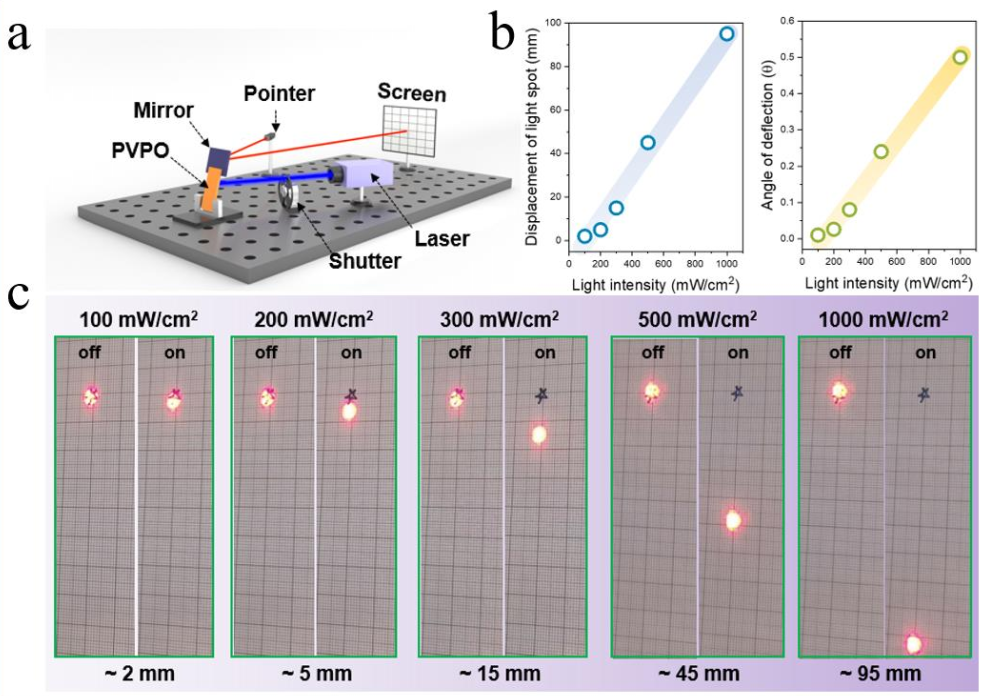

实验表明,随着P含量增加,材料从室温单斜晶相(β相)向高温菱方晶相(γ相)的转变温度逐渐降低至接近室温,形成多晶型相界PPB。在该区域内,β相与γ相共存,材料相组分对外界光刺激极为敏感。PPB区域的样品在405、520和655nm波长光照下均表现出显著的光致收缩行为,其中P掺杂量为0.22的样品在405纳米激光照射下光致伸缩效率达到1.75×10⁻¹⁰ m³/W,较未掺杂样品提升近两个数量级。此外,研究还结合原位XRD和拉曼光谱揭示了光致相变的动态过程:低光强即可触发β相向γ相的转变,且相变比例随光强增加呈饱和趋势,与理论计算预测结果高度吻合。此外,密度泛函理论(DFT)和分子动力学模拟表明,磷掺杂通过降低β相与γ相的能量差,促进了光激发下Pb-O-V链的共线排列和V-V二聚体的形成,从而驱动晶格结构的快速重构。Pb3V2-xPxO8陶瓷这种兼具高应变和高效率的特性,标志着无机光致伸缩材料向实用化迈出关键一步,为开发微型光驱动执行器、光声器件等 MEMS 设备提供了理想材料体系。

相关研究成果以“Constructing polymorphic phase boundary for high performance inorganic photostrictive materials”为题发表在自然通讯期刊Nature Communications16, Article number: 2788 (2025),上海硅酸盐所陈晨副研究员和半导体所刘文浩副研究员为论文共同第一作者。研究工作得到国家自然科学基金,上海市自然科学基金,中国科学院未来伙伴专项等项目的资助和支持。

Pb3V2-xPxO8陶瓷的光致伸缩性能及其稳定性

Pb3V2-xPxO8陶瓷光致相结构演变的分子动力学模拟分析

Pb3V2-xPxO8陶瓷光致伸缩调控光路器件展示

当前位置:

当前位置: