基于仿生O2吸附的金属有机骨架正极材料设计

由于依赖过渡金属阳离子氧化还原反应,传统锂离子/锂金属电池的能量密度已接近其极限。尽管金属有机阴极材料中有机配体的阴离子氧化还原反应提供了高比容量,但同样面临如氧化还原电位低、循环性能差等问题。

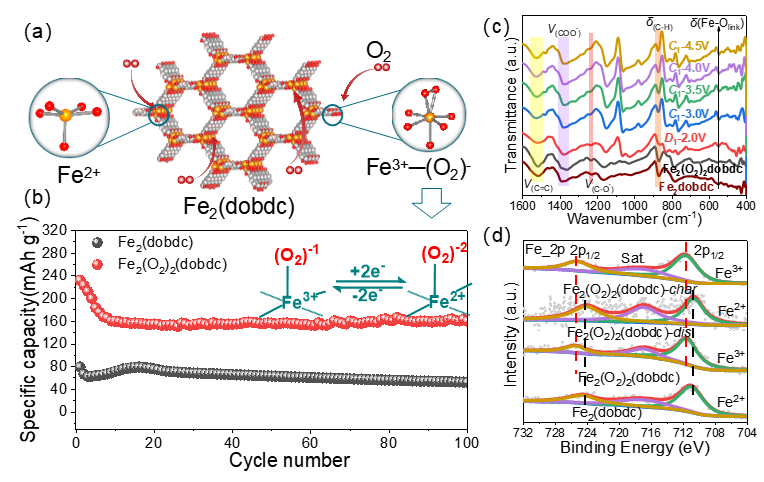

受血红蛋白结构中Fe2+在运输O2时可被氧化成Fe3+离子,同时O2被还原为超氧,形成高铁血红蛋白的启发,研究团队采用金属开放位点化学吸附氧气的方式,模仿高铁血红蛋白对过氧化物/超氧化物物种的强吸附作用,设计和筛选了具有高比容量和循环稳定性好的金属有机正极极材料Fe2(dobdc)(Fe-MOF-74)。具有不饱和配位数的FeII吸附O2后会形成具有分散超氧化物位点的FeIII2(O2)2(dobdc)结构。基于理论计算与实验均验证,FeIII2(O2)2(dobdc)可基于金属阳离子(Fe3++ e−↔ Fe2+)和氧阴离子(O2−+ e−↔ O22−)的协同电化学反应在2.0-4.5 V电压范围可实现250.2 mAh g−1的高比容量,具有高放电电压和高可逆性。这种仿生MOF材料的结构设计,为发现具有多样化锂离子储能模型的有效电极材料开辟了一条新的途径。该研究已发表于Energy Storage Mater. 2024, 68: 103338。

图Fe-MOF-74的(a)Fe-MOF-74吸附氧气的结构示意图;(b)吸氧前后,Fe-MOF-74的循环性能对比;充电过程中非原位的(c)红外光谱和(d)Fe XPS变化。